330606-1 茨城県/真竹(青竹) 水切り平かご 直径42cm 半皮

こちらは青竹で作られた浅い水切りかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした作りの青竹のかごがあったため、お聞きしてみたところ、お客さまに頼まれて作られたお品とのこと。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

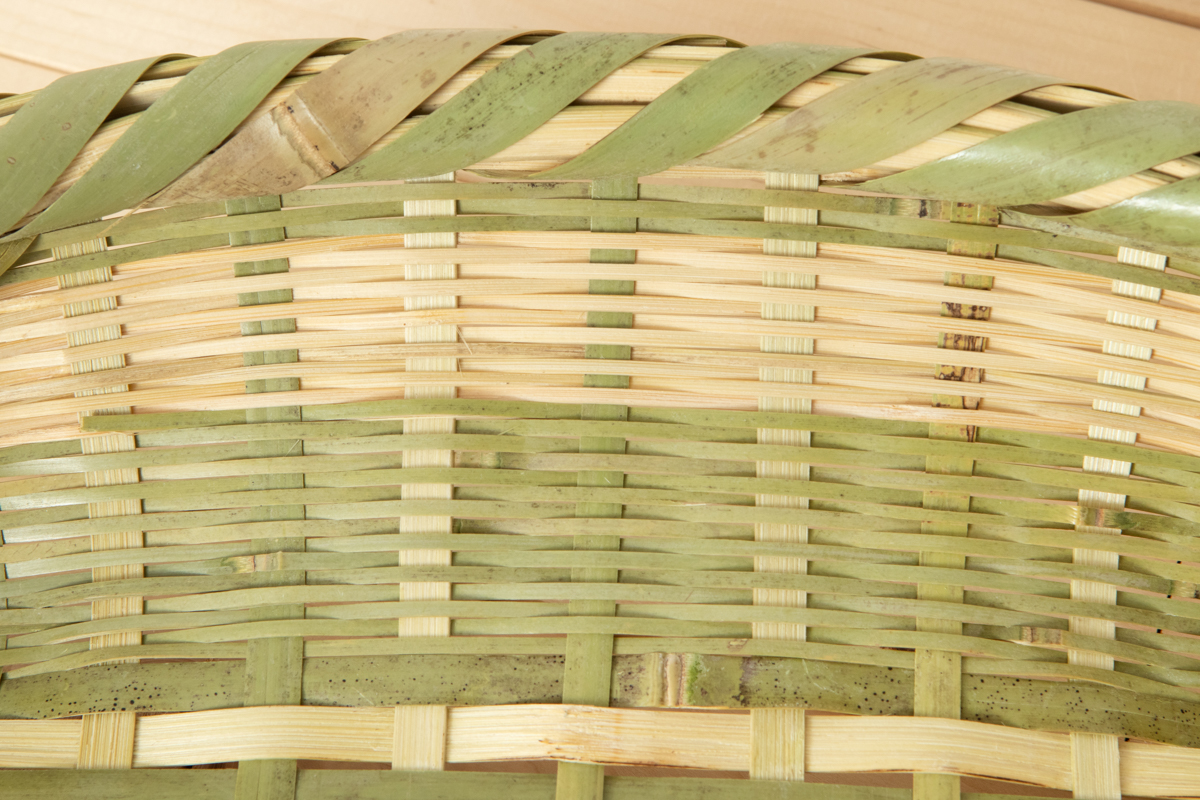

つるつるした青竹の表皮を内側に主に使い、底面を編んでいます。

いかだ底編みと呼ばれるこちらの編み模様は、重いものを運ぶために使うかごの底作りでよく使われます。この浅いかごにそれを使うわけですから、もちろん、丈夫な仕上がりと言えると思います。

内側側面の下半分は水をはじく表皮で編まれています。

高さは9cmほどと浅いかごです。横から見ると、両サイドに足がついているように見えるほど、反りがあります。

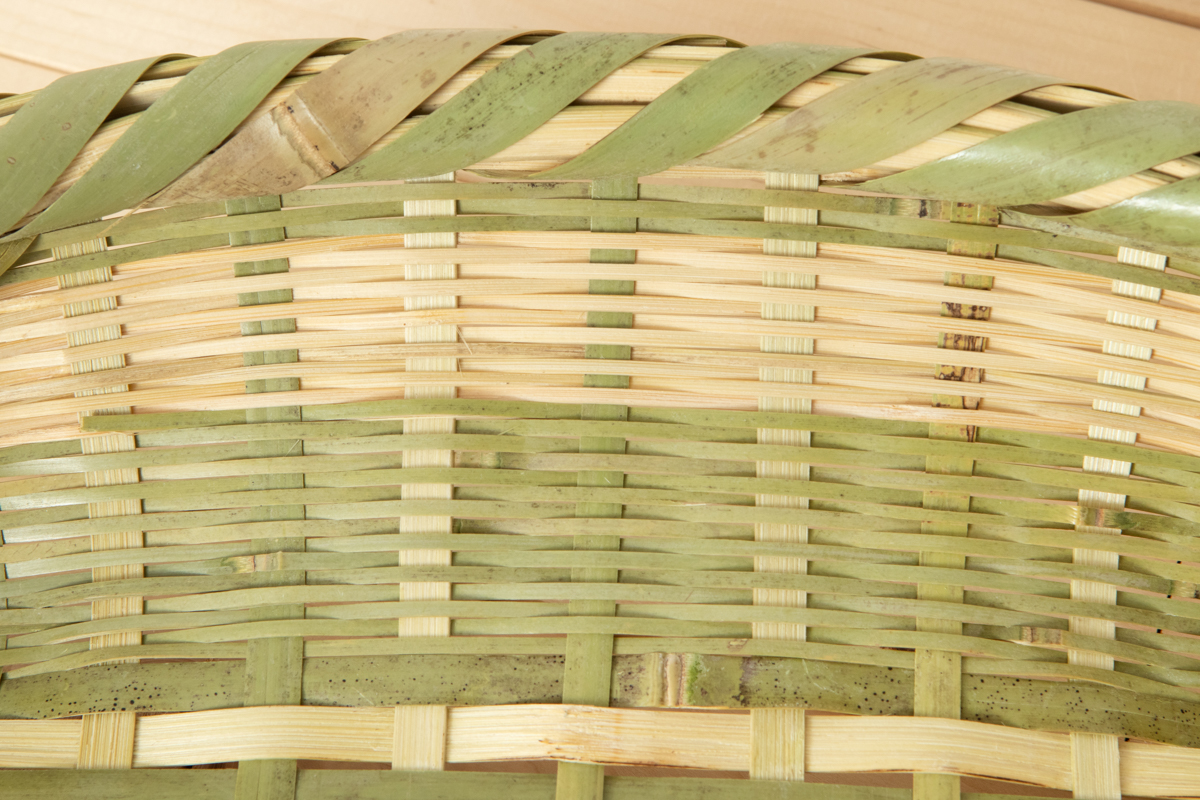

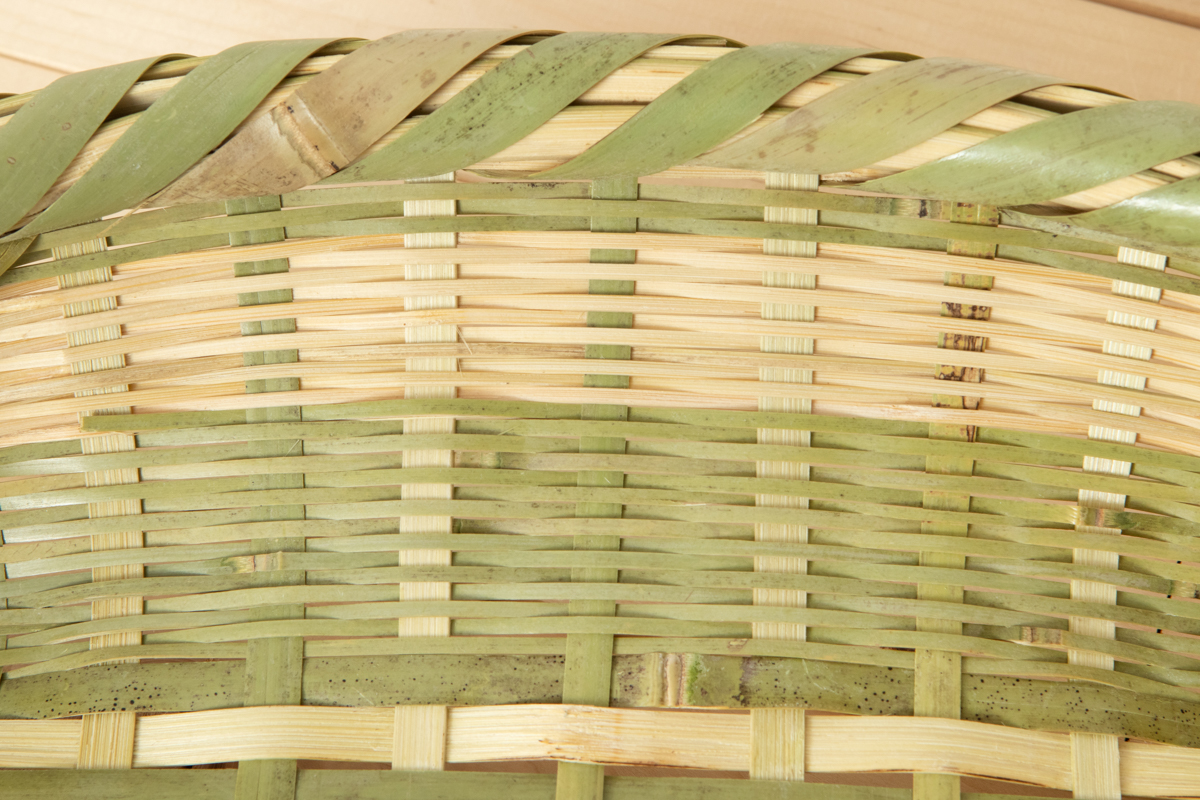

縁の部分を外側から見ています。2022年9月入荷分より、縁巻きの仕様が更新され、写真のような仕様になりました。

一度竹の肉部分で巻いてから、反対方向へ皮で巻き返していくより丈夫な作りとなりました。

上から縁を見ています。ざっくりとしているように見えますが、力強く二重に巻かれていますので、安心です。

裏返したところです。底部分には、X字に補強の力竹(ちからだけ)が入っています。また、そのX字を支えるためにもう一本上から抑えています。

外側の角はひごが折れやすい部分でもあります。その部分をカバーしながら、縁まで刺さっています。

このつるつるの表皮は水を弾きます。その性質を利用して、このようなかごを作っています。

昔からこのような表皮を内側にしているかごは、魚の塩ふりなどの仕込みで使ったり、

干物を作るときに干しざるのように使用したり、

食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごして、

などなど、たくさんの使い方がされてきました。

食器に限らず、菜箸やヘラなど少し長さのあるものの、乾かすかごしても、使い勝手良さそうです。

台所まわりで活躍の場が想像できる青竹のかごです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

こちらは青竹で作られた浅い水切りかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした作りの青竹のかごがあったため、お聞きしてみたところ、お客さまに頼まれて作られたお品とのこと。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

つるつるした青竹の表皮を内側に主に使い、底面を編んでいます。

いかだ底編みと呼ばれるこちらの編み模様は、重いものを運ぶために使うかごの底作りでよく使われます。この浅いかごにそれを使うわけですから、もちろん、丈夫な仕上がりと言えると思います。

内側側面の下半分は水をはじく表皮で編まれています。

高さは9cmほどと浅いかごです。横から見ると、両サイドに足がついているように見えるほど、反りがあります。

縁の部分を外側から見ています。2022年9月入荷分より、縁巻きの仕様が更新され、写真のような仕様になりました。

一度竹の肉部分で巻いてから、反対方向へ皮で巻き返していくより丈夫な作りとなりました。

上から縁を見ています。ざっくりとしているように見えますが、力強く二重に巻かれていますので、安心です。

裏返したところです。底部分には、X字に補強の力竹(ちからだけ)が入っています。また、そのX字を支えるためにもう一本上から抑えています。

外側の角はひごが折れやすい部分でもあります。その部分をカバーしながら、縁まで刺さっています。

このつるつるの表皮は水を弾きます。その性質を利用して、このようなかごを作っています。

昔からこのような表皮を内側にしているかごは、魚の塩ふりなどの仕込みで使ったり、

干物を作るときに干しざるのように使用したり、

食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごして、

などなど、たくさんの使い方がされてきました。

食器に限らず、菜箸やヘラなど少し長さのあるものの、乾かすかごしても、使い勝手良さそうです。

台所まわりで活躍の場が想像できる青竹のかごです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。

こちらは青竹で作られた浅い水切りかごです。

職人さんの工房をお訪ねした際にしっかりとした作りの青竹のかごがあったため、お聞きしてみたところ、お客さまに頼まれて作られたお品とのこと。

こちらの職人さんは、若い時から竹の仕事に携わり、80歳も後半になる現在も、日々精力的に竹細工に打ち込んでらっしゃいます。

特大の業務用からご家庭で使える小さいものなど、関東地方で使われるものなら何でも作られてきたお方です。

つるつるした青竹の表皮を内側に主に使い、底面を編んでいます。

いかだ底編みと呼ばれるこちらの編み模様は、重いものを運ぶために使うかごの底作りでよく使われます。この浅いかごにそれを使うわけですから、もちろん、丈夫な仕上がりと言えると思います。

内側側面の下半分は水をはじく表皮で編まれています。

高さは9cmほどと浅いかごです。横から見ると、両サイドに足がついているように見えるほど、反りがあります。

縁の部分を外側から見ています。2022年9月入荷分より、縁巻きの仕様が更新され、写真のような仕様になりました。

一度竹の肉部分で巻いてから、反対方向へ皮で巻き返していくより丈夫な作りとなりました。

上から縁を見ています。ざっくりとしているように見えますが、力強く二重に巻かれていますので、安心です。

裏返したところです。底部分には、X字に補強の力竹(ちからだけ)が入っています。また、そのX字を支えるためにもう一本上から抑えています。

外側の角はひごが折れやすい部分でもあります。その部分をカバーしながら、縁まで刺さっています。

このつるつるの表皮は水を弾きます。その性質を利用して、このようなかごを作っています。

昔からこのような表皮を内側にしているかごは、魚の塩ふりなどの仕込みで使ったり、

干物を作るときに干しざるのように使用したり、

食器を伏せておくかごとして、野菜や果物を入れておくかごして、

などなど、たくさんの使い方がされてきました。

食器に限らず、菜箸やヘラなど少し長さのあるものの、乾かすかごしても、使い勝手良さそうです。

台所まわりで活躍の場が想像できる青竹のかごです。

<茨城の竹職人>

茨城県には、現役で活躍されている熟練の竹細工職人が数人、

後進の育成をしながら、今でも仕事に取り組んでいらっしゃいます。

かつて、当然のように竹細工が暮らしの道具であった時代に、

親御さんから仕事を受け継いだ方もいらっしゃれば、

東京の竹工所などでお仕事をされ、技術を磨いた方もいらっしゃいました。

昔ながらの職人気質が残っていながらも、

気優しい方が多く、弊店も大変お世話になっております。

そんな昔の職人さんは基本的には「何でも」作れる方が多く、

荒物から竹工芸まで竹細工の様々な「モノの作り方」をご存知です。