810402-1 富山県/すげ(菅) 菅笠 一文字 竹骨 50cm

菅笠(すげがさ)の生産地である富山県高岡市。

いまは作る方が高齢になり、かつてに比べると出荷量がぐんと減っているそうですが、その製作技術は国の重要無形民俗文化財に指定されています。

身近に自生する植物を採取して作られたその便利な道具は、田植えや農作業をするときの必需品でした。

長時間にわたって太陽の下で作業する時にも日傘を差さずに手作業ができて、通気性も良く、雨が降っても頭や肩が濡れるのを防いでくれる笠。

人々の暮らしにはかかせなかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「一文字笠(いちもんじがさ)」と呼ばれるタイプをご紹介します。

文字通り、横から見たら、漢字の「一」のように平らな作りです。

一文字笠は、元々武士たちの行列に参列するときや旅行に出かけるときにかぶられていました。

いまでも各地の神社で行われる例祭で、氏子たちの行列衣装として、使用されています。

日々の農作業用の笠とは違う、キリッとした「一」の形が凛々しく見えます。

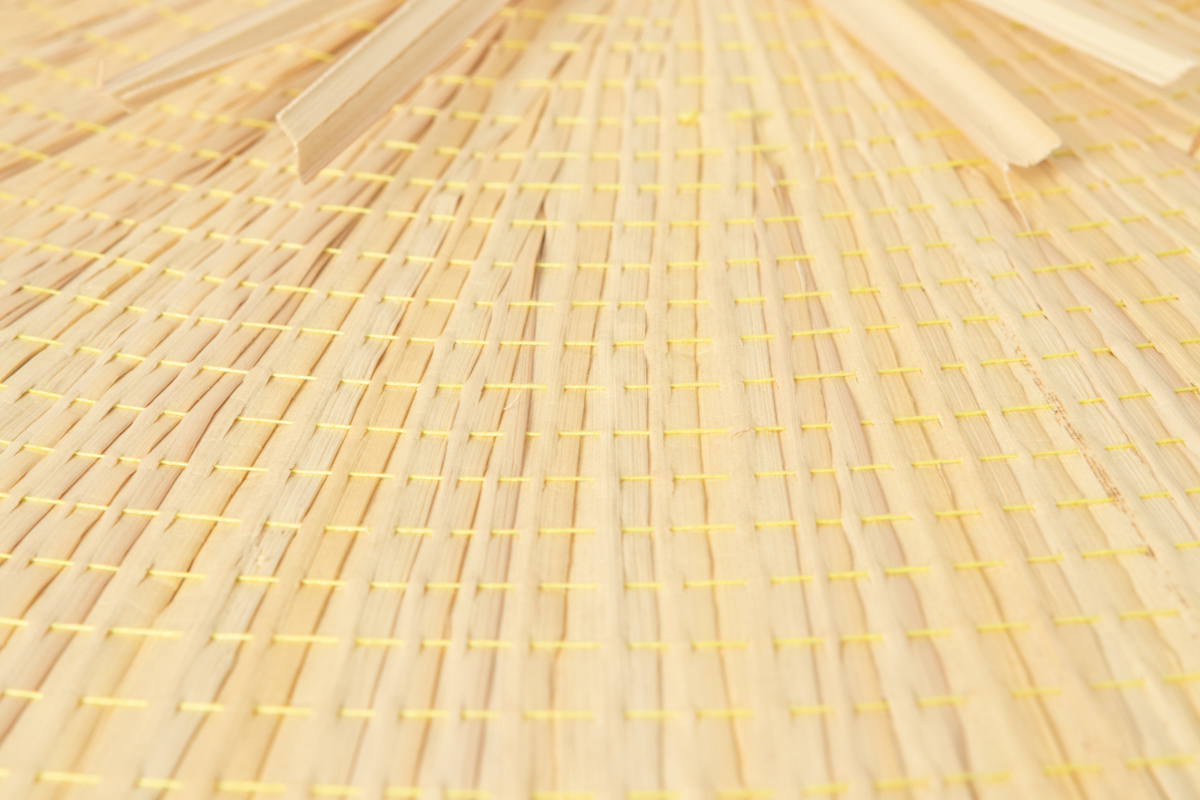

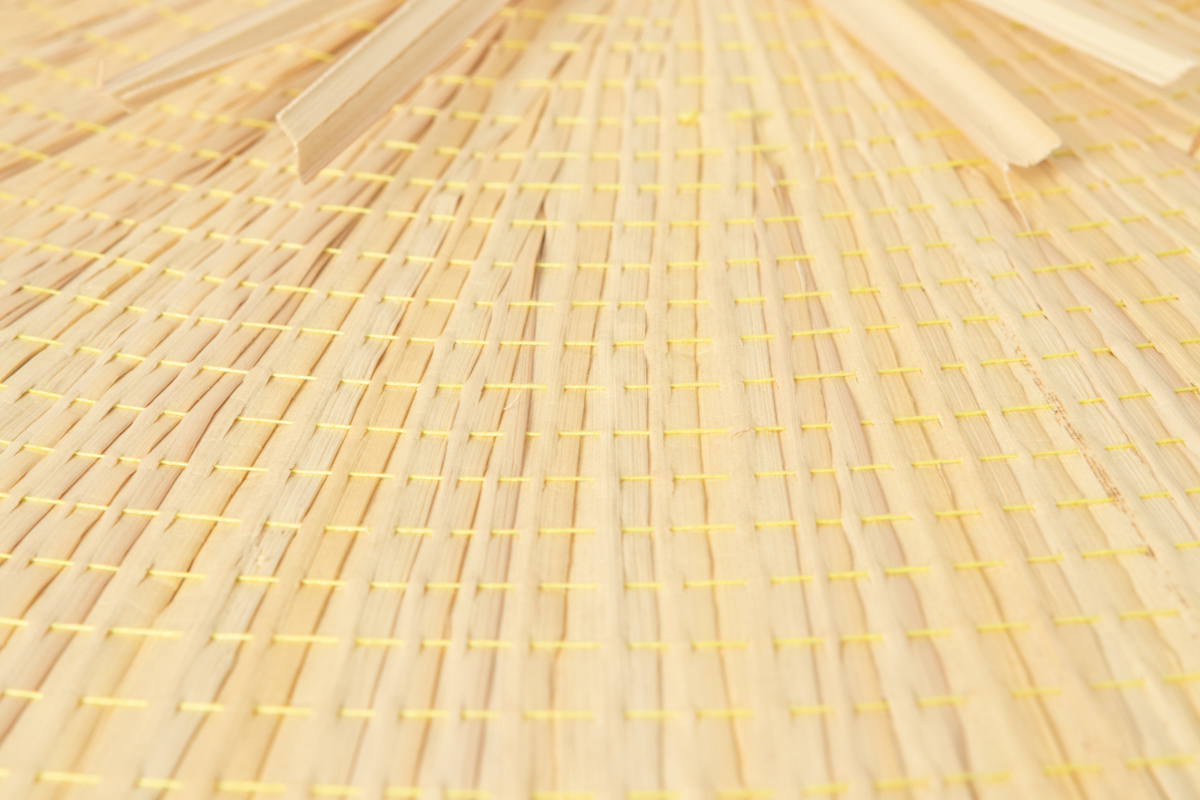

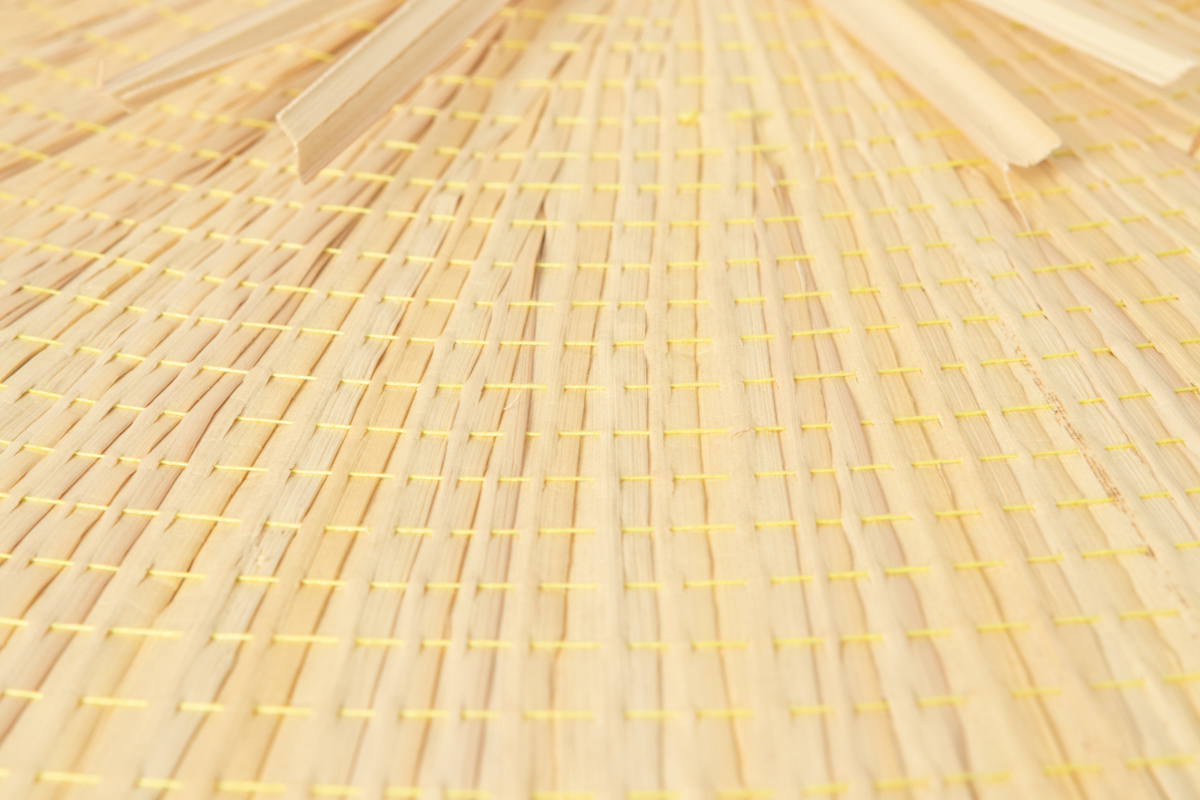

菅笠を作るために栽培されたすげで、刈り取りのあとによく乾燥させています。そうすると美しいクリーム色になります。

中心からは女竹(めだけ)という種類の竹を骨にして、そこにすげが巻きつけてられています。また、水が編み目に流れていくよう、中心部分には水をはじく茶色い紙がはさまれています。

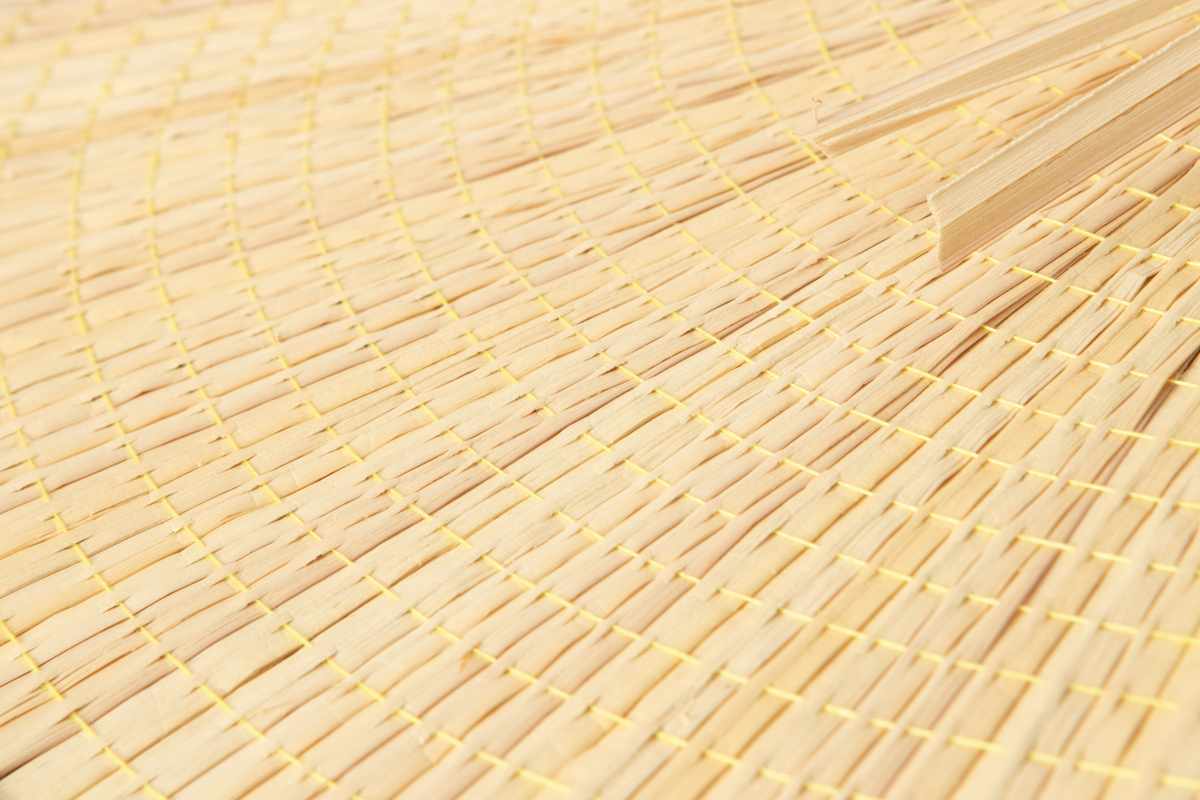

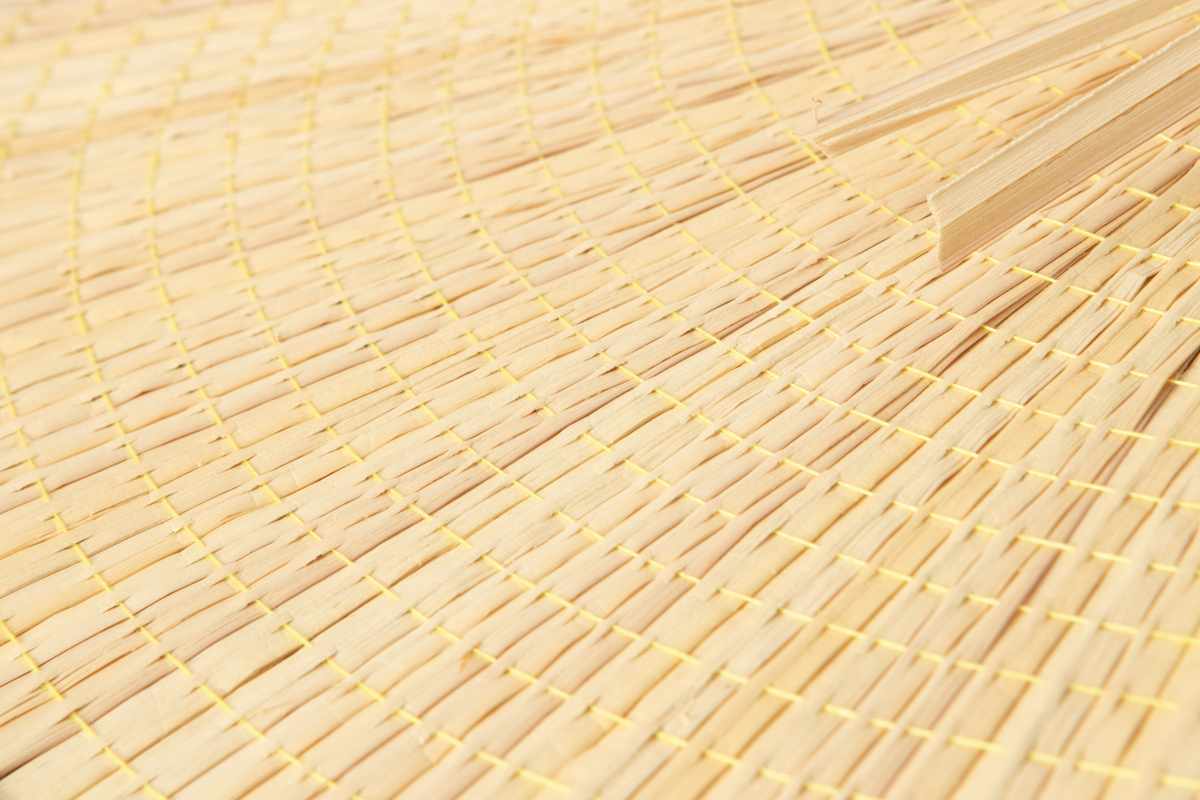

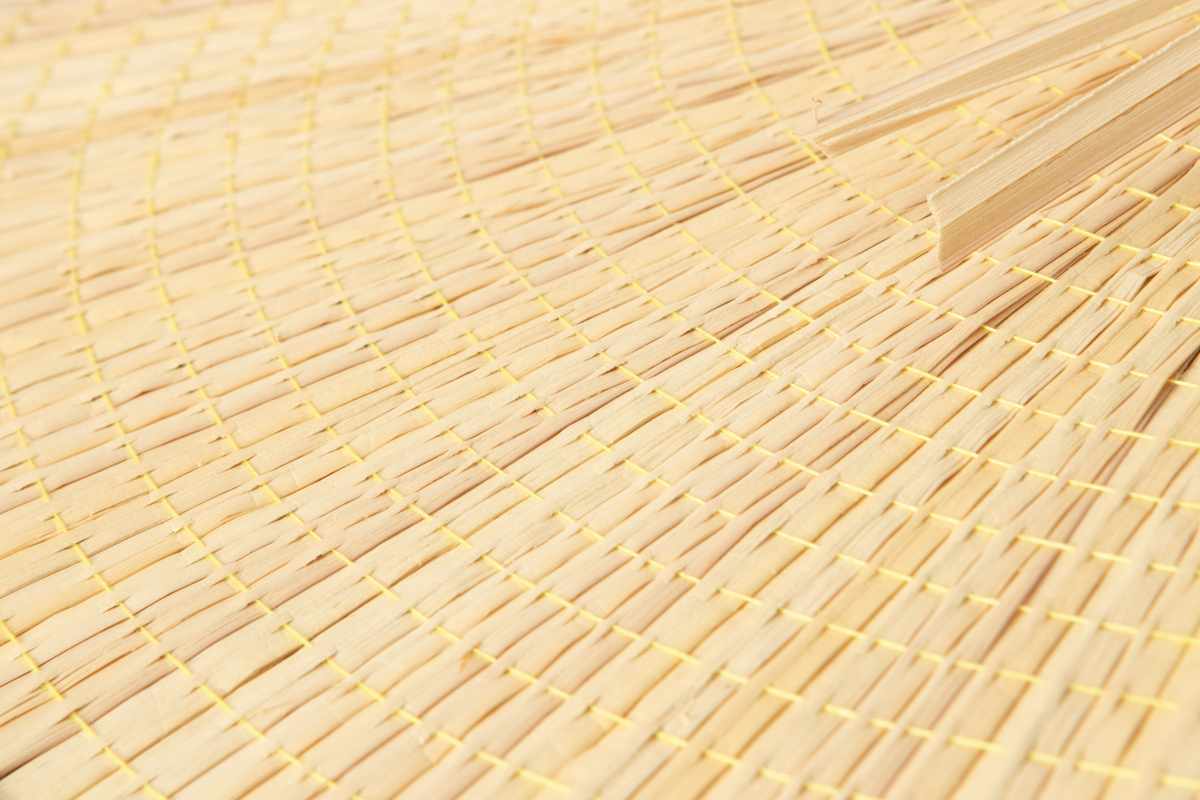

内側の編み目です。横方向に骨を経由しながら、編みつけられています。

内側の横方向に対して、外側は材料のすげが縦方向に敷き詰めて並べられています。

それを糸で細かく編みつなぎ、一つの笠を作っていきます。とても繊細な仕事ぶりが伝わってきます。これを縫える方が年々減っているとのこと。

縁を外側から見たところです。細い竹がぐるっと回され、芯材と結びつけられて縦方向のすげがしっかりと留まっています。

内側の縁作りも見事で、縦方向のすげを畳み込みつつ、編まれています。

かぶるときに頭に載せる部分です。写真左の「丸当て(まるあて)」と、写真右の「五徳(ごとく)」があります。丸当ては読んで字の如く、頭に当てる(のせる)ようにして使います。五徳は頭にスポッとかぶるようなイメージです。五徳は少し大きめの作りです。

「丸当て」には耳にかける縄がついています。8の字にして使ったほうが安定します。

片方の縄には、このように綿の紐が取り付けてあります。これを使って、あごに結びつけます。

また、丸当ての紐はこれまで草をよった縄を使っていましたが、ビニール紐のものに順次変更されていくとのことです。紐の材質はお選びいただけませんので、あらかじめご了承下さいませ。

丸当ては笠本体に4箇所、結束バンドで留められています。この結束バンドは切らないようお気をつけください。

こちらは五徳です。綿紐が付いています。かぶるところは少し大きめの円周となっています。大きい場合はタオルや手拭いなどを挟んで調節されると良いです。

五徳の綿紐はご自身で結んでいただくタイプや、プラスティックの留め具が付いているタイプがございます。どちらのタイプかは産地からの入荷によって変わります。ご注文時には弊店にある在庫のものをお出しいたしますため、お客様の方でどちらかのタイプをお選びいただくことはできかねます。

ときおり、頂点から放射状に出るすげが折れたり切れたりしていることがあります。作り手の方によりますと、これは装飾ではなく、製作工程の最後、始末をする上でこうしてすげが出るだけとのこと。ご使用に問題ありません。不良品ではありませんので、予めご了承ください。見栄えがきになるようでしたら、根本付近で切ると目立たなくなりますので適宜お試しください。(留めている糸を切らないようお気をつけください。)

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」については、

- 頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当てに比べると、五徳は高さがあるので、笠を浅くかぶるようになります。

また、丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでのお届けとなります。

「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

軽くて風通しよく、涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

この一文字笠は他の種類に比べると、生産量がより少なくなっています。

例祭用などにまとまった量をご希望の場合、

前もって(数年前から)、ご連絡いただくことで準備ができるかもしれません。

そのようなご希望がありましたら、まずは、お電話やメールお問い合わせくださいませ。

行列や例祭で今一度、富山の菅笠をお使いになってみてはいかがでしょうか。

菅笠(すげがさ)の生産地である富山県高岡市。

いまは作る方が高齢になり、かつてに比べると出荷量がぐんと減っているそうですが、その製作技術は国の重要無形民俗文化財に指定されています。

身近に自生する植物を採取して作られたその便利な道具は、田植えや農作業をするときの必需品でした。

長時間にわたって太陽の下で作業する時にも日傘を差さずに手作業ができて、通気性も良く、雨が降っても頭や肩が濡れるのを防いでくれる笠。

人々の暮らしにはかかせなかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「一文字笠(いちもんじがさ)」と呼ばれるタイプをご紹介します。

文字通り、横から見たら、漢字の「一」のように平らな作りです。

一文字笠は、元々武士たちの行列に参列するときや旅行に出かけるときにかぶられていました。

いまでも各地の神社で行われる例祭で、氏子たちの行列衣装として、使用されています。

日々の農作業用の笠とは違う、キリッとした「一」の形が凛々しく見えます。

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」については、

- 頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当てに比べると、五徳は高さがあるので、笠を浅くかぶるようになります。

また、丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでのお届けとなります。

「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

軽くて風通しよく、涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

この一文字笠は他の種類に比べると、生産量がより少なくなっています。

例祭用などにまとまった量をご希望の場合、

前もって(数年前から)、ご連絡いただくことで準備ができるかもしれません。

そのようなご希望がありましたら、まずは、お電話やメールお問い合わせくださいませ。

行列や例祭で今一度、富山の菅笠をお使いになってみてはいかがでしょうか。

菅笠(すげがさ)の生産地である富山県高岡市。

いまは作る方が高齢になり、かつてに比べると出荷量がぐんと減っているそうですが、その製作技術は国の重要無形民俗文化財に指定されています。

身近に自生する植物を採取して作られたその便利な道具は、田植えや農作業をするときの必需品でした。

長時間にわたって太陽の下で作業する時にも日傘を差さずに手作業ができて、通気性も良く、雨が降っても頭や肩が濡れるのを防いでくれる笠。

人々の暮らしにはかかせなかったことが想像できます。

こちらのページでは、産地で「一文字笠(いちもんじがさ)」と呼ばれるタイプをご紹介します。

文字通り、横から見たら、漢字の「一」のように平らな作りです。

一文字笠は、元々武士たちの行列に参列するときや旅行に出かけるときにかぶられていました。

いまでも各地の神社で行われる例祭で、氏子たちの行列衣装として、使用されています。

日々の農作業用の笠とは違う、キリッとした「一」の形が凛々しく見えます。

菅笠を作るために栽培されたすげで、刈り取りのあとによく乾燥させています。そうすると美しいクリーム色になります。

中心からは女竹(めだけ)という種類の竹を骨にして、そこにすげが巻きつけてられています。また、水が編み目に流れていくよう、中心部分には水をはじく茶色い紙がはさまれています。

内側の編み目です。横方向に骨を経由しながら、編みつけられています。

内側の横方向に対して、外側は材料のすげが縦方向に敷き詰めて並べられています。

それを糸で細かく編みつなぎ、一つの笠を作っていきます。とても繊細な仕事ぶりが伝わってきます。これを縫える方が年々減っているとのこと。

縁を外側から見たところです。細い竹がぐるっと回され、芯材と結びつけられて縦方向のすげがしっかりと留まっています。

内側の縁作りも見事で、縦方向のすげを畳み込みつつ、編まれています。

かぶるときに頭に載せる部分です。写真左の「丸当て(まるあて)」と、写真右の「五徳(ごとく)」があります。丸当ては読んで字の如く、頭に当てる(のせる)ようにして使います。五徳は頭にスポッとかぶるようなイメージです。五徳は少し大きめの作りです。

「丸当て」には耳にかける縄がついています。8の字にして使ったほうが安定します。

片方の縄には、このように綿の紐が取り付けてあります。これを使って、あごに結びつけます。

また、丸当ての紐はこれまで草をよった縄を使っていましたが、ビニール紐のものに順次変更されていくとのことです。紐の材質はお選びいただけませんので、あらかじめご了承下さいませ。

丸当ては笠本体に4箇所、結束バンドで留められています。この結束バンドは切らないようお気をつけください。

こちらは五徳です。綿紐が付いています。かぶるところは少し大きめの円周となっています。大きい場合はタオルや手拭いなどを挟んで調節されると良いです。

五徳の綿紐はご自身で結んでいただくタイプや、プラスティックの留め具が付いているタイプがございます。どちらのタイプかは産地からの入荷によって変わります。ご注文時には弊店にある在庫のものをお出しいたしますため、お客様の方でどちらかのタイプをお選びいただくことはできかねます。

ときおり、頂点から放射状に出るすげが折れたり切れたりしていることがあります。作り手の方によりますと、これは装飾ではなく、製作工程の最後、始末をする上でこうしてすげが出るだけとのこと。ご使用に問題ありません。不良品ではありませんので、予めご了承ください。見栄えがきになるようでしたら、根本付近で切ると目立たなくなりますので適宜お試しください。(留めている糸を切らないようお気をつけください。)

また、取り付ける「丸当て」と「五徳」については、

- 頭の形やサイズを問わず取り付けられるのが「丸当て」

- スポッとかぶれるフィット感がお好みなら「五徳」

丸当てに比べると、五徳は高さがあるので、笠を浅くかぶるようになります。

また、丸当ては高さがないため、笠の中に頭が深く入ります。

※通常は「丸当て」タイプでのお届けとなります。

「五徳」をご希望の方は、備考欄にその旨ご記入ください。

軽くて風通しよく、涼しいと昔から使われている菅笠は、水や雪もはじいてくれます。

土や泥で汚れたら、水でも洗えます。洗い終わったら、風通しの良いところに引っ掛けてよく乾かしてください。

この一文字笠は他の種類に比べると、生産量がより少なくなっています。

例祭用などにまとまった量をご希望の場合、

前もって(数年前から)、ご連絡いただくことで準備ができるかもしれません。

そのようなご希望がありましたら、まずは、お電話やメールお問い合わせくださいませ。

行列や例祭で今一度、富山の菅笠をお使いになってみてはいかがでしょうか。