220801 大分県/真竹(白竹) 平かご 八つ目編み 小・大 2サイズ

こちらは白竹-しろたけ-でつくられた、平かごです。

白竹とは、青いままの真竹-まだけ-を山から伐り出したあとに、

煮沸をしたり天日に干したりして熱をくわえることで

その竹にふくまれる油分やその色味をさらして整えた、すこし黄味がかった色の竹のことです。

「平かご-ひらかご-」とは、その名のとおり「平たいかご」のこと。丸かごは丸い形をしたかご、角かごは四角い形をしたかご、というように。

このように平たくて大きいかごは、たとえば市場や八百屋さん、魚屋さんなど商店の品物を陳列するときによく使われていたものです。

かつては日本の竹細工でもよく作られていた形ですが、今ではあまり見かけなくなってしまいました。

かわりに輸入品のものが多く出回っていることもありますし、作る方にお聞きすると、このように浅いかごは深さのあるかごに比べて作りにくいとのこと。

こちらのページでは、平かご「小」サイズ・「大」サイズの2サイズをご紹介します。

こちらは八角形を作る「八つ目編み」という技法で作られています。かごの底には、その八角形の編み目に太い竹ひごが差し込まれており、幾何学模様のようになっています。

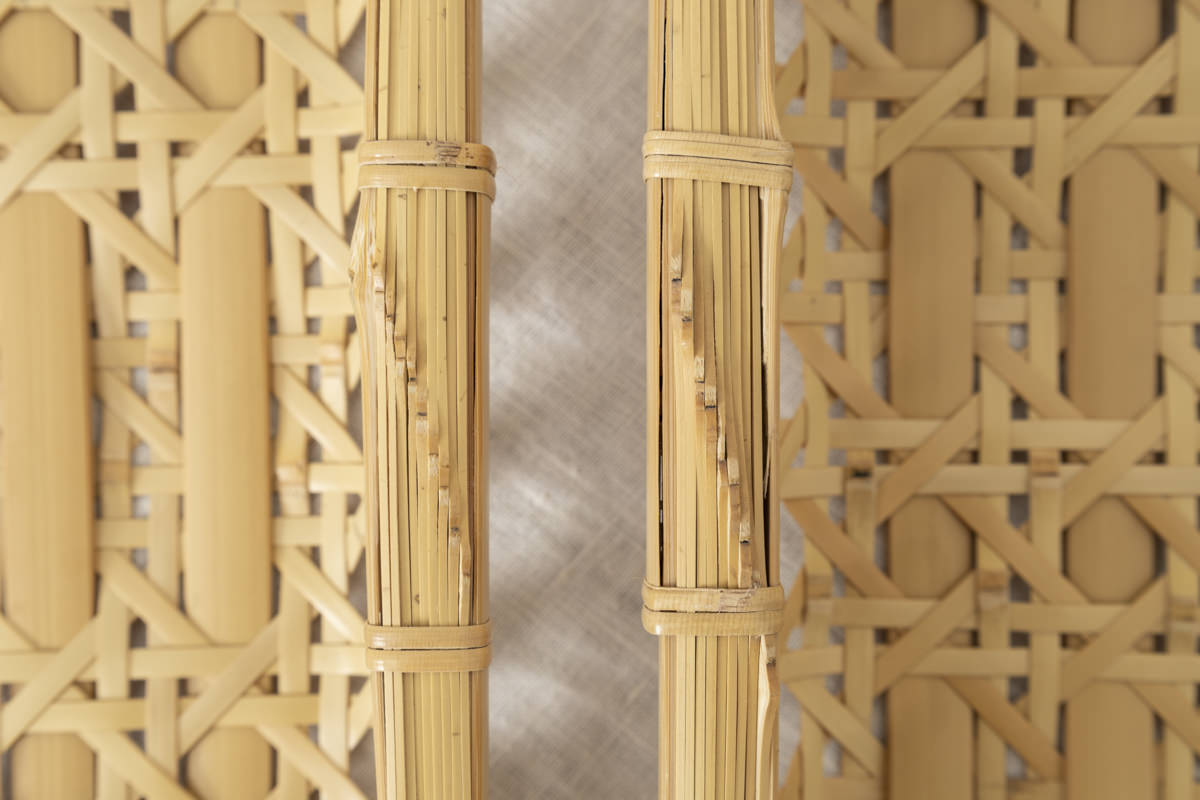

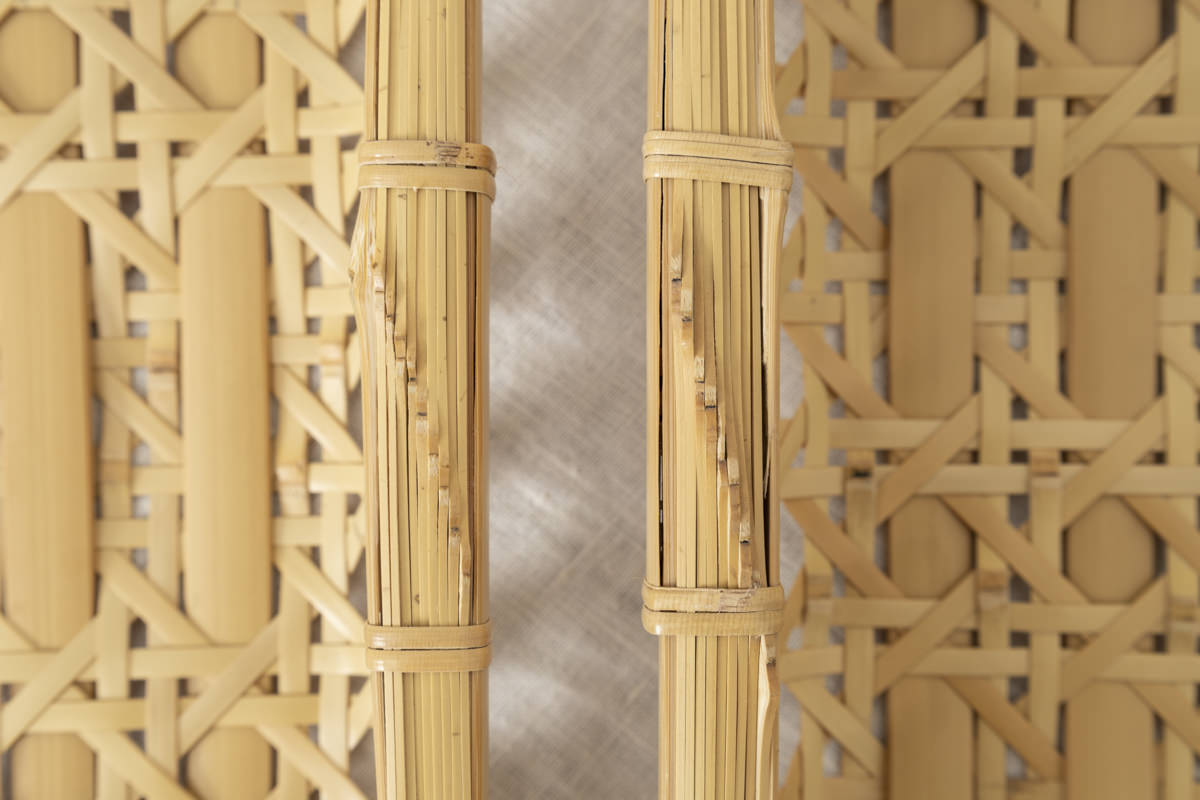

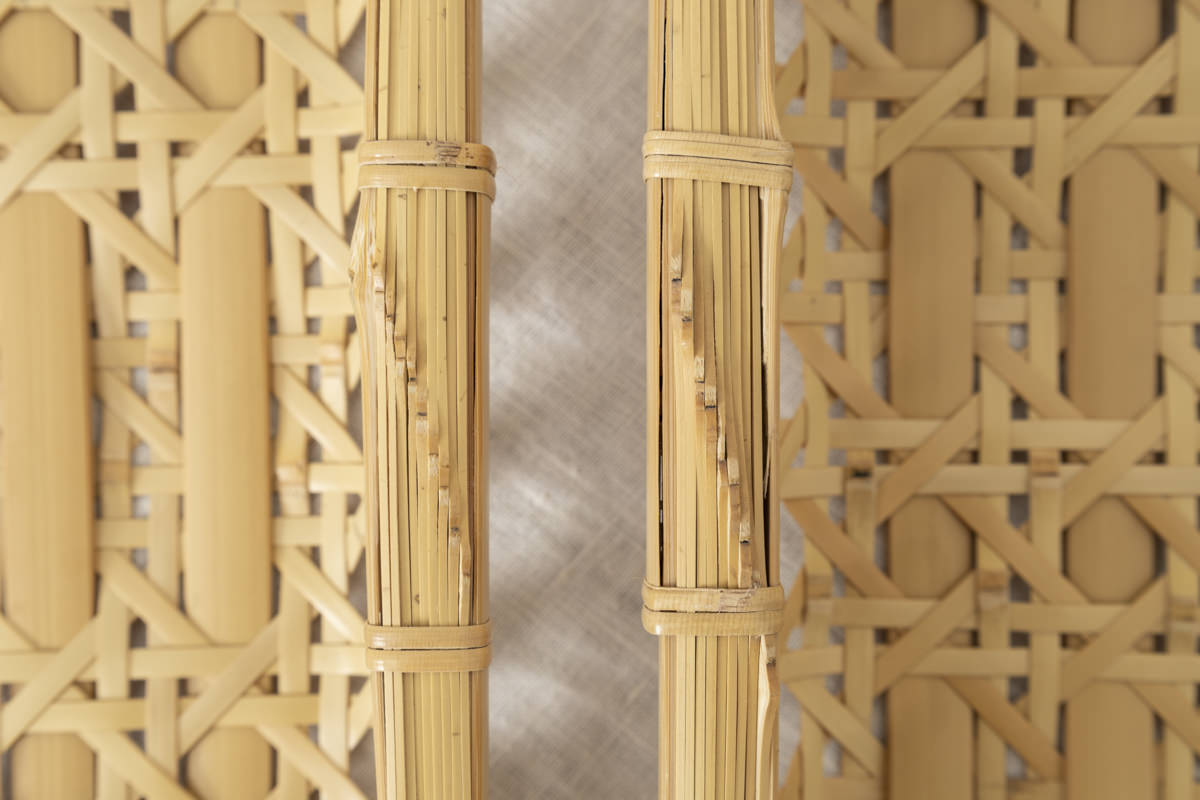

かごの縁は、籐-とう-で巻き留められています。

かごの縁を上からみたところです。すこし盛り上がっているのは竹の節-ふし-のところです。おなじ長さの竹をぐるりと一周回しているため、まるで陸上のトラックのように内側と外側で節の位置がずれています。

かごの裏側です。力竹-ちからだけ-という、この写真ですと、縦方向に入った補強用の竹ひごが何本も通っており、丈夫な仕上がりになっています。

かごの角をよく見ると、ここのみ六角形の編み目があるのがわかります。ここは急な角度のため、ひび割れが起きることがあるので籐で飾り巻きを施しながら補強されています。

平かごは、やはりいちばん面積の広い、底面の編み模様が見どころであるとおもいます。こちらも八つ目編みの、リズムの良い模様の広がりを心ゆくまでお楽しみいただけます。

なにも入れていないときには、壁にかけて飾るのも。

その表皮の光沢と、編み目は、眺めているだけで楽しませてくれることとおもいます。

こちらは小サイズです。

小サイズはちょうどA4サイズが入る(クリアファイルにいれたものでもOK)サイズでもあります。書類や文具の整理かごとしても。

たとえば、旬の果物入れに。ここで追熟させるのにも。

白竹の爽やかな色味は、物をよく引き立ててくれます。

小サイズは、小鉢やお皿をならべて、お膳のようにつかうのも良いかとおもいます。

こちらは大サイズです。

とくに横幅が広く、50cm以上と大きなサイズ。

ギャラリーやお店の什器としても、雰囲気があります。

大ぶりなブランケットや、ラグをまとめておいたり。

平かごの良さは、なにが入っているのか、一目でわかるところ。洋服やタオルをまるめて、端から並べて収納するのも良さそうです。

かごの向こう側にすかして見える八つ目編みは、

いつまでも見ていたくなるほど、魅力的です。

お料理の引き立て役に。

または、小物や身のまわりのものの収納に。

その編み模様を楽しむのに、壁に飾っても。

美しくも、丈夫な仕上がりの八つ目編みの平かご、

お好みの使い方でお楽しみいただけたらと思います。

どちらかお好きなサイズをお選びください。

_ネパールと日本を経て、竹と向き合う日々_

大分・別府市には、竹細工の職業訓練センターがあり、

そこから毎年10名ほどが、竹細工の作り手として旅立ちます。

ここへ入学する方々は年齢も幅広く、さまざまな出自や目的をもって、

竹細工の世界へと入られます。

こちらの作り手の方は、ネパールと日本をまたにかけて活動を

つづけられたのち、竹細工の職業訓練センターへ。

そして卒業後は、大分県にて、青竹から白竹への製材もご自身で行いながら

白竹のかご製作をされています。

こちらは白竹-しろたけ-でつくられた、平かごです。

白竹とは、青いままの真竹-まだけ-を山から伐り出したあとに、

煮沸をしたり天日に干したりして熱をくわえることで

その竹にふくまれる油分やその色味をさらして整えた、すこし黄味がかった色の竹のことです。

「平かご-ひらかご-」とは、その名のとおり「平たいかご」のこと。丸かごは丸い形をしたかご、角かごは四角い形をしたかご、というように。

このように平たくて大きいかごは、たとえば市場や八百屋さん、魚屋さんなど商店の品物を陳列するときによく使われていたものです。

かつては日本の竹細工でもよく作られていた形ですが、今ではあまり見かけなくなってしまいました。

かわりに輸入品のものが多く出回っていることもありますし、作る方にお聞きすると、このように浅いかごは深さのあるかごに比べて作りにくいとのこと。

こちらのページでは、平かご「小」サイズ・「大」サイズの2サイズをご紹介します。

なにも入れていないときには、壁にかけて飾るのも。

その表皮の光沢と、編み目は、眺めているだけで楽しませてくれることとおもいます。

かごの向こう側にすかして見える八つ目編みは、

いつまでも見ていたくなるほど、魅力的です。

お料理の引き立て役に。

または、小物や身のまわりのものの収納に。

その編み模様を楽しむのに、壁に飾っても。

美しくも、丈夫な仕上がりの八つ目編みの平かご、

お好みの使い方でお楽しみいただけたらと思います。

どちらかお好きなサイズをお選びください。

_ネパールと日本を経て、竹と向き合う日々_

大分・別府市には、竹細工の職業訓練センターがあり、

そこから毎年10名ほどが、竹細工の作り手として旅立ちます。

ここへ入学する方々は年齢も幅広く、さまざまな出自や目的をもって、

竹細工の世界へと入られます。

こちらの作り手の方は、ネパールと日本をまたにかけて活動を

つづけられたのち、竹細工の職業訓練センターへ。

そして卒業後は、大分県にて、青竹から白竹への製材もご自身で行いながら

白竹のかご製作をされています。

こちらは白竹-しろたけ-でつくられた、平かごです。

白竹とは、青いままの真竹-まだけ-を山から伐り出したあとに、

煮沸をしたり天日に干したりして熱をくわえることで

その竹にふくまれる油分やその色味をさらして整えた、すこし黄味がかった色の竹のことです。

「平かご-ひらかご-」とは、その名のとおり「平たいかご」のこと。丸かごは丸い形をしたかご、角かごは四角い形をしたかご、というように。

このように平たくて大きいかごは、たとえば市場や八百屋さん、魚屋さんなど商店の品物を陳列するときによく使われていたものです。

かつては日本の竹細工でもよく作られていた形ですが、今ではあまり見かけなくなってしまいました。

かわりに輸入品のものが多く出回っていることもありますし、作る方にお聞きすると、このように浅いかごは深さのあるかごに比べて作りにくいとのこと。

こちらのページでは、平かご「小」サイズ・「大」サイズの2サイズをご紹介します。

こちらは八角形を作る「八つ目編み」という技法で作られています。かごの底には、その八角形の編み目に太い竹ひごが差し込まれており、幾何学模様のようになっています。

かごの縁は、籐-とう-で巻き留められています。

かごの縁を上からみたところです。すこし盛り上がっているのは竹の節-ふし-のところです。おなじ長さの竹をぐるりと一周回しているため、まるで陸上のトラックのように内側と外側で節の位置がずれています。

かごの裏側です。力竹-ちからだけ-という、この写真ですと、縦方向に入った補強用の竹ひごが何本も通っており、丈夫な仕上がりになっています。

かごの角をよく見ると、ここのみ六角形の編み目があるのがわかります。ここは急な角度のため、ひび割れが起きることがあるので籐で飾り巻きを施しながら補強されています。

平かごは、やはりいちばん面積の広い、底面の編み模様が見どころであるとおもいます。こちらも八つ目編みの、リズムの良い模様の広がりを心ゆくまでお楽しみいただけます。

なにも入れていないときには、壁にかけて飾るのも。

その表皮の光沢と、編み目は、眺めているだけで楽しませてくれることとおもいます。

こちらは小サイズです。

小サイズはちょうどA4サイズが入る(クリアファイルにいれたものでもOK)サイズでもあります。書類や文具の整理かごとしても。

たとえば、旬の果物入れに。ここで追熟させるのにも。

白竹の爽やかな色味は、物をよく引き立ててくれます。

小サイズは、小鉢やお皿をならべて、お膳のようにつかうのも良いかとおもいます。

こちらは大サイズです。

とくに横幅が広く、50cm以上と大きなサイズ。

ギャラリーやお店の什器としても、雰囲気があります。

大ぶりなブランケットや、ラグをまとめておいたり。

平かごの良さは、なにが入っているのか、一目でわかるところ。洋服やタオルをまるめて、端から並べて収納するのも良さそうです。

かごの向こう側にすかして見える八つ目編みは、

いつまでも見ていたくなるほど、魅力的です。

お料理の引き立て役に。

または、小物や身のまわりのものの収納に。

その編み模様を楽しむのに、壁に飾っても。

美しくも、丈夫な仕上がりの八つ目編みの平かご、

お好みの使い方でお楽しみいただけたらと思います。

どちらかお好きなサイズをお選びください。

_ネパールと日本を経て、竹と向き合う日々_

大分・別府市には、竹細工の職業訓練センターがあり、

そこから毎年10名ほどが、竹細工の作り手として旅立ちます。

ここへ入学する方々は年齢も幅広く、さまざまな出自や目的をもって、

竹細工の世界へと入られます。

こちらの作り手の方は、ネパールと日本をまたにかけて活動を

つづけられたのち、竹細工の職業訓練センターへ。

そして卒業後は、大分県にて、青竹から白竹への製材もご自身で行いながら

白竹のかご製作をされています。